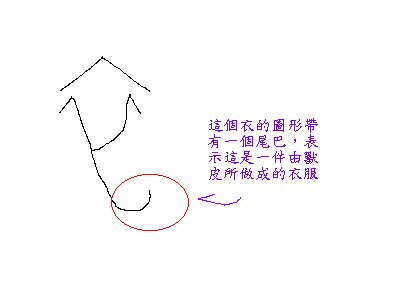

從甲骨文圖形和舊約創世記看來,甲骨文的圖形『衣』字可能很早以前便有了。這個圖形,有趣的是在下端還留有一個尾巴。

也由於這尾巴,顯示了這件衣服是獸皮做的。

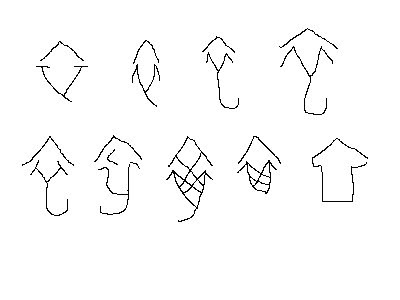

這字有可能應可以追溯至亞當和夏娃時期,當他們吃了善惡知識樹上的果子後,『耶和華神為亞當和他妻子用皮子做衣服給他們穿』(創世記3章21節)後,便把他們逐出了伊甸園。下列是出現在甲骨文中,各種形狀的『衣』。

這是甲骨文圖形字『文』。

由先秦的古籍推究,『文』可能比較接近外袍或外衣,而『衣』則比較接近裏面貼身的內衣。下面是一段甲骨文,有關『衣』的甲骨文記載。

大致為『持有神聖聖職的乙穿上(衣)加門,被祝福要生養眾多,而且不被這世上的邪惡所侵擾。』至於『至』的意義,事實上是多於『開花將結果了』或是『到了』之意;當然一個配稱的神聖聖職持有人被受上天的祝福是毫無疑問的。

至於『文』的意義比較接近外袍或外衣,是有跡可循的。今日我們都把『文』一面倒的解釋為文章的文,只是商周之前意義應該比文章的文多更多。論語子張第十九:『子夏曰:小人之過也必文』,『文過』像衣服遮蓋身體般遮掩過失;又『供其絲纊組文之物』(周禮天官典絲),『五色成文而不亂』(禮樂記),是指衣服上的紋路組成『文』(紋路),而紋路當然在袍子上,因此也才有引申義『紋身』,直接紋在身上的,『於是太伯,仲雍二人乃奔荊蠻,文身斷髮,示不可用』(史記吳太伯世家),而這些『文』的意義,以及所在位置和甲骨文圖形字『文』的圖形相合;最後推至更早時的尚書舜典:舜『受終于文祖』。

當然以現代的字來看這段,好像是立舜為天子並上告堯的祖先;但若把它們用甲骨文字寫出時,再以一個耶穌基督後期聖徒教會教友的觀點來解釋,那便有非常有趣的結果產生:『穿上神聖聖職的袍子,舜在石頭做的祭壇前,被膏立為(代理)天子(因堯還在)』。同一篇中的後段在提到『舜格於文祖』,『穿上神聖聖職的袍子,舜在石頭做的祭壇前,正式被膏立為天子(堯已去世了)』。這些按立,原應在聖殿(周稱太廟)的處所執行,但會在石頭的祭壇前按立,則表示堯舜之時尚未建造聖殿。

主的人民每到一處,都會建造聖殿執行神聖教儀,如果沒有聖殿,在某些情況下,主是可以接式的,而教義和聖約124章中提出了可被接受的原因:『因為這教儀是屬於我屋宇的,並且除去在你們的貧窮日子中,在你們不能為我建造屋宇的時候以外,那是不能被我接受的』(教義和聖約124章30節)。因此,只有在主的人民貧窮的日子中,和當『你們不能為我建造屋宇的時候』;而什麼時候又是『你們不能為我建造屋宇的時候』呢?摩門經中李海尼腓在荒野時,李海也造了一個石頭做的祭壇向主獻祭犧牲(尼腓二書2章7節);尼腓人一直要到了美洲的新大陸後,才蓋了第一個尼腓人的聖殿(尼腓二書5章16節)。在尼腓人遷徙的時刻,無論是在荒野中、或汪洋的海洋上都不是尼腓人蓋聖殿的良好時機,因此也只能等到定居在美洲大陸的時刻才有可能為主蓋一所屋宇,因此堯舜時期,聖殿尚未建造,他們的情況可能和前面所述的理由有關。

甲骨文『文』字的圖形中,中間外袍的部份像菱形;當許多人穿著聖潔的神聖聖職的外袍,那是多麼乾淨和整齊,也象徵著所有的人在神前都是平等的。甲骨文圖形中三個像菱形的外袍組成了甲骨文字『齊』,也許比較正確的說法是組成了『齊』字的上半部。

商代色尚白,聖職的外袍為白色的,三在古時代表多;多人穿上白色的外袍,象徵著每個靈魂都同等重要,這正是『齊』的意義之一。論語鄉黨第十『齊,必有明衣』似乎在說明孔子在朝穿著『齊』(聖職的外袍)時,必穿『明衣』;又說:『布,必有寢衣』似乎也在說,他平時(布)和睡時(寢),必穿『寢衣』,『長一身有半』,有古代的注釋譯為長一整個身子加一半,可以用來在睡覺時蓋的衣服,但不管如何這將會是一件穿和攜帶都為笨重及不方便的衣服,因為那時衣服皆為手工的,除非那是蠶絲所紡而作的,如果所用的為蠶絲,孔子必須經濟十分寬裕才行。另一個解釋,從甲骨文字來看『身』的原意,『身』在古時的字形,本來便是懷有身孕的女人。

如果以『身』所在的高度來看,『一身』則在將近腰部,『長一身有半』的總長則在膝蓋附近,這樣穿起來不會笨重又不方便,而且也合乎當時一般人的財力。

而『明』、『寢』則表明了他『日』、『夜』穿著這『衣』。另一方面,『齊』也是喪服,如論語鄉黨第十『見齊衰者,雖狎,必變』。在經文中,在對耶穌基督的堅定不移的信心中死去的,他們的衣服必被羔羊的血洗白淨盡,如啟示錄中說的:『長老中有一位問我說:這些穿白衣的是誰?是從那裏來的?我對他說:我主,你知道。他向我說:這些人是從大患難中出來的,曾用羔羊的血把衣裳洗白淨了』(啟示錄7章13-14節);摩門經中的先知小阿爾瑪曾說:『你們曾保持毫無過失,在神前行走嗎?如果你們在這時候被召喚去死,在你們的心裡,你們能說你們已充份地謙卑了嗎?能說你們的衣服已藉著那位要來救贖他人民脫離他們罪惡的基督的血,洗滌潔白了嗎?』(阿爾瑪書5章27節),所以『齊』這個字不單用在朝服,也是喪服的一種。

在禮記間禮中說:『齊衰二日不食』,和『齊』有一樣頭的『齋』,也是一樣要沐浴齋戒。齊和齋在論語中的用法,有時好像同一個字,如論語鄉黨第十:『齊,必變食』,孔子在齊(齋)這段時間中,改變飲食。

『齋戒』這辭在先秦古籍中也常出現,如史記廉頗藺相如列傳中,『(藺相如)乃謂秦王曰:和氏璧,天下所共傳寶也,趙王恐,不敢不獻。趙王送璧時,齋戒五日,今大王亦宜齋戒五日,設九賓於廷,臣乃敢上璧。秦王度之,終不可彊奪,遂許齋五日,舍相如廣成傳』。『齊』『齋』兩字上半部是穿上神聖聖職的袍子,當穿上那麼神聖的袍子時,當然就應屏除禁戒世俗的不潔和私慾了,因此從食慾上來自我克制,確實是一個不錯的開始。

在舊約時代,神曉諭摩西:『正月初一日,你要立起帳幕,把法櫃安放在裏面,用幔子將櫃遮掩。把桌子搬進去,擺設上面的物。把燈臺搬進去,點其上的燈。把燒香的金壇安在法櫃前,掛上帳幕的門簾。把燔祭壇安在帳幕門前。把洗濯盆安在會幕和壇的中間,在盆裏盛水。又在四圍立院帷,把院子的門簾掛上。用膏油把帳幕和其中所有的都抹上,使帳幕和一切器具成聖,就都成聖。又要抹燔祭壇和一切器具,使壇成聖,就都成為至聖。要抹洗濯盆和盆座,使盆成聖。要使亞倫和他兒子到會幕門口來,用水洗身。要給亞倫穿上聖衣,又膏他,使他成聖,可以給我供祭司的職分;又要使他兒子來,給他們穿上內袍。怎樣膏他們的父親,也要照樣膏他們,使他們給我供祭司的職分。他們世世代代凡受膏的,就永遠當祭司的職任。』(出埃及記40章2-15節)

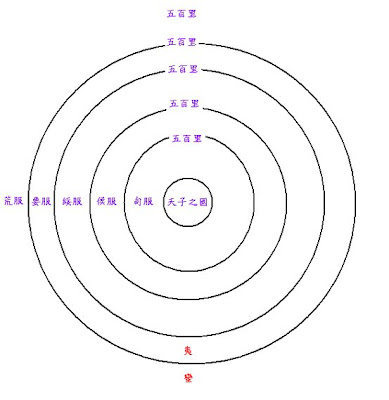

在帳幕門口要亞倫和他的後裔穿上神聖聖職的袍子,並膏立亞倫和他的後裔為祭司的職份。也象徵了亞倫和他的後裔和主立約,要世世代代事奉祂。同樣的情形也發生在巴別塔後,向東移民的主的約民身上。尚書禹貢中提到,禹治完大水之後,便把整個東方可以接觸到的地方,區分為圖中的幾個地區:『錫土姓,衹台德先,不距朕行。五百里甸服:百里賦納總,二百里納銍,三百里納秸服,四百里粟,五百里米。五百里侯服:百里采,二百里男邦,三百里諸侯。五百里綏服:三百里揆文教,二百里奮武衛。五百里要服:三百里夷,二百里蔡。五百里荒服:三百里蠻,二百里流。東漸于海,西被于流沙,朔南暨。聲教訖于四海。禹鍚玄圭,告厥成功。』(尚書禹貢篇),『服』是立約的象徵,這裏似乎暗示了,在大禹治水成功後,他使他的人民重新和神(天)定立了誓約和聖約;也由於與神(天)定立了誓約和聖約,『服』這字後來引申成了『服從』、『臣服』等意思。

『服』對當時聖職弟兄的重要性,從論語憲問第十四『子曰:管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到於今受其賜。微管仲,吾其被髮左衽矣。』孔子所說的話中,看得出來,如果沒有了管仲,和神(天)定立了誓約和聖約必定早已被破壞了,我們也將要像沒有了神(天)的誓約和聖約的人民一樣『被髮左衽』。

這些『服』都是立約的象徵,離天子國越遠,地域上離可受神先知教導神的話越遠,所以才有不同的服(約)出現。這個劃分在周代周穆王征犬戎之時,大略依舊予以維持,但已有些許更動,『夫先王之制,邦內甸服,邦外侯服,侯衛賓服,夷蠻要服,戎翟荒服。甸服者祭,侯服者祀,賓服者享,要服者貢,荒服者王。日祭,月祀,時享,歲貢,終王。先王之順祀也,有不祭則修意,有不祀則修言,有不享則修文,有不貢則修名,有不王則修德,序成而有不至則修刑。於是有刑不祭,伐不祀,征不享,讓不貢,告不王。』(史記周本紀),有關周代聖殿的約(賓服),直劃到蠻夷的界線之前。而由於各諸侯的擴張以及人口的激增,夏朝時的五百里界線已趨模糊,例如,位於南方的楚,東周時已有地千里。另外,也加上了罰則。

下面是周代的地區和立約(服)的劃分,周代時已把賓(聖殿)服擴充至夏代的綏服的地區,在春秋戰國時,當諸侯們紛紛稱王時,他們也開始有自己的『太廟』、『太宰』了,也就是說,他們在稱王後,也自己主領起聖殿(『太廟』)的教儀起來了。至於他們有沒被天子按手選派,我們不清楚,但周天子一直到周室將滅之前,仍常常以『天子賜胙』的方式,向這些諸侯們表明他才是主領的最高聖職領袖,這件事來看,似乎是不同意、默認、又莫可奈何,只有藉賜予象徵神的羔羊的流血犧牲的(熟)肉(有些諸侯不參予春秋兩祭),來與他們『享』(賓服者享)用神愛子的贖罪,以用來顯示象徵性的道德勸說,期望他們能悔改歸正。

直到周末戰國時,七雄之一趙武靈王,因為『中山在我(趙)腹心,北有燕,東有胡,西有林胡,樓煩,秦,韓之邊,而無彊兵之救』(史記趙世家第十二),所以他要全趙國『胡服胡射』,作了孔子如果仍然在世,應該也會強烈反對的事-『微管仲,吾其被髮左衽矣』(論語憲問篇),後雖有趙國士大夫強烈反對,但憑著他的意志,他還是擅自更改了象徵和神立約的服飾。這也是那個時代,因外界強大的壓力而走入背離和主所立之約,選擇了信靠世上力量的領袖之一。後來趙國雖強了一時,他最後卻被自己的臣子圍困並餓死在沙丘宮。四十年後,趙對秦的長平之役,被坑殺了卒四十餘萬,元氣大傷,史記趙世家中說『趙氏壯者皆死長平』,後再約三十年趙亡於秦。

夌

最後和聖職外袍有關的甲骨文圖形便是『夌』字,從這字又演變出陵、凌、菱、和淩等現代字。大致上這數個字的現代意義,不脫幾個意思:『菱形』、『欺凌』、『經歷』、『非常高的地方』、『土堆』、『陵寢』和『地名』等等。

夌字的圖形可以分成幾個大部分:最上面的生命樹、中間聖職外袍的部份、和最下面的人。

這個字演變成如此多重的意義的確令人吃驚,因為如果以甲骨文象形字來看,它的意思為,『透過神聖聖職的袍子(象徵與神訂定神聖的誓約),而到達生命樹,享有永恆生命的人們』。

『菱形』是甲骨文聖職的外袍圖形;生命樹相對於今生的世人是『非常高的地方』也可以理解它的轉變;但『欺凌』、『經歷』、『土堆』、『陵寢』卻是比較難以費解的轉變,如果這條『經由神聖聖職的袍子(象徵與神訂定神聖的誓約),而到達生命樹』的過程是人的一生所必經的焠鍊(如荀子君道中,『兵刃不待陵而勵』,中的『陵』便是『磨勵』和『焠鍊』之意),當然也是可以接受的,但是否有更好更深刻的解釋來解釋這些演變呢。

另外『土堆』呢?又如尚書堯典所言,描述洪水時『湯湯洪水方割,蕩蕩懷山襄陵,浩浩滔天』,這個『陵』所代表的高度和範圍是絕對不會小的,因為書上後面又接上了一句『浩浩滔天』。可是整個『陵』或『夌』的甲骨文圖形中是沒有山或土的圖形的,怎麼會演變成『高山或大範圍的高地』呢?

至於『欺凌』呢?屬於神的人民去欺侮其他的人民,可能嗎?那他們要怎樣面對將來的審判呢?來看古籍如何運用此字的,左傳隱公三年:『且夫賤妨貴,少陵長,遠間親,新間舊』;又史記平津侯主父列傳第五十二,『五伯既沒,賢聖莫續,天子孤弱,號令不行。諸侯恣行,彊陵弱,眾暴寡』,中的『陵』都有『欺凌』之意。

最後史記五帝本記第一,『黃帝居軒轅之丘,而娶於西陵之女,是為嫘祖』,黃帝的妻子是西陵之女,但這個『地名』西陵在那?中國境內?西方的大土堆,或西方的非常高的山?往西,西方到多遠呢?如果和時代稍晚的尚書堯典中的『湯湯洪水方割,蕩蕩懷山襄陵,浩浩滔天』合起來看,這個陵可能不在中國境內;比對聖經創世記:『洪水氾濫在地上四十天,水往上長,把方舟從地上漂起。水勢浩大,在地上大大地往上長,方舟在水面上漂來漂去。水勢在地上極其浩大,天下的高山都淹沒了。水勢比山高過十五肘,山嶺都淹沒了』(創世記7章17-20節)。從中國往西方走正會碰上有世界屋脊之稱的帕米爾高原和喜馬拉雅山脈,會是這裡嗎?

如果這個西『陵』是『夌』-和神有神聖誓約和聖約的地方的人們,也就是變亂語言挪亞和妻子及三個兒子兒婦所在地,則每當人們提及他們(『夌』)及所在地時,相對的就會提起了遷徙到現在居住地中旅程的險阻和困難(『陵』),以及其中所發生的種種。這也可以解說為何此字的意義,為何原先極其繁多,卻很難有關聯性讓意義彼此可以逗攏起來;可是到了近代,由於秦火、叛教、及時代久遠,『陵』或『夌』甚少用了,而且意思也沒之前繁多了。以下將摩門經中兩次遷徙和向東大遷徙的人們,所可能遭遇的狀況作一張比較表顯示出來,如下:

從尚書和甲骨文來看『陵』或『夌』這字出現的非常早,幾乎初期的中國史書就可看到它的蹤影。如果把『夌』這個甲骨文圖形中的人,是指混亂語言之前閃和挪亞所在最初的繼地的人們,世界各族所從來處;而往東遷徙的人們,因為大洪水未完全退去,他們被吩咐只能從世界的屋脊行走,而這是一條十分艱困的道路,所以那時代稍後的人們以後只要提到『陵』、『西陵』時,便會記起此路的艱辛,因此『菱形』、『欺凌』、『經歷』、『非常高的地方』、『土堆』、『陵寢』、和『地名』等等意義,便都可以正確的連結在一起並演變出來了。

由於沒有通俗紀錄,又有許多紀錄毀於秦火,可是甲骨文的圖形和中國尚餘的一些先秦典籍仍依稀可以透露出一些蛛絲馬跡,加上摩門經的問世,使我們可以清楚的比對,而使輪廓更加清晰。耶瑞特人和尼腓人西遷的經驗可以使我們知道,這些沒有汽車、飛機、和豪華郵輪,只用人力、獸力的長途跋涉而來的艱難,非我們現代人所能想像。

整個過程我們可以視為,『夌』或象徵神聖聖職外袍的『菱形』,為閃和挪亞所在地,是和神立約的人們,他們也是穿上神聖聖職的袍子,執行神的神聖事工的一羣人們,而黃帝的正妃嫘祖應是從這家系所出來的女兒。變亂語言分散至大地各端時,向東大遷徙的人們支持了一位主領的聖職弟兄,攜帶或製造船艇在初期向東遷徙的路上(『朕』);由於大洪水仍未完全消退,他們並未選定平地的路線遷徙。和海水相連的未平退的洪水不時的氾濫是十分危險的,常會造成生命和財物的損失,這可以從稍後約同時期,傳說炎帝的小女兒精衛被海水捲走的悲劇可知(精衛填海)。由於有主領的聖職弟兄,所以他們應是被主所吩咐及領導著所要行的路線,總之,他們在所來的路上經過『非常高的地方』及大範圍的『土堆』-可能是世界的屋脊喜馬拉雅山脈或帕米爾高原;正像尼腓人西遷時,葉西梅過世了一樣(尼腓一書16章34節),這次的東遷應也可能有人安息在艱困的高地旅程中,因此這裏『陵寢』、『陵墓』的意義也便出現了;而人們攜家帶眷以及動物在高地跋涉,不是為了登山樂趣,而是為了到達神所賜予的繼地,這裏人們『經歷』了被高地的『欺凌』(『凌』有冰的含意)、和『焠鍊』,最後終於到達了目的地,而這旅途本身也『磨勵』、『焠煉』了這羣神的人民的心。

1 comment:

太酷了

Post a Comment